Wie entwickelt sich der Pflegeplatzbedarf in Deutschlands Metropolen bis 2040? Wie groß die Engpässe bei der Versorgungsstruktur und professionellem Pflegepersonal wirklich sind, zeigt erstmals der neue TERRANUS Bedarfskompass. Zum Start für Berlin und Hamburg, sukzessive folgen weitere Großstädte.

Sucht man aktuell einen stationären Pflegeplatz in einer deutschen Großstadt, wird es eng. Endlose Wartelisten oder gar völlige Aufnahmestopps wegen fehlender Fachkräfte sind heute schon Alltag. Zudem bremst die Politik Investitionen in den Pflegeheim-Neubau immer wieder aus: Sei es mit Märchen von vermeintlich zweistelligen Renditen oder investitionsunfreundlich gestalteten Regeln und Gesetzen. Ändert sich dies nicht, wird sich die Lage in den nächsten 5 bis 20 Jahren dramatisch verschlechtern.

Pflegeplatzbedarf bis 2040: Analyse Stadt für Stadt

„Genau hier setzt der neue Bedarfskompass an“, erklärt TERRANUS Geschäftsführer Markus Bienentreu, „denn in einigen Städten und Stadtbezirken gibt es noch weitaus alarmierende Entwicklungen.“ Wo Investitionen in bauliche Infrastruktur und professionelles Pflegepersonal besonders dringend benötigt werden, zeigt der TERRANUS Bedarfskompass künftig für zehn deutsche Metropolen und Ballungszentren. Zum Start für Berlin und Hamburg, weitere Städte folgen in den kommenden Monaten.

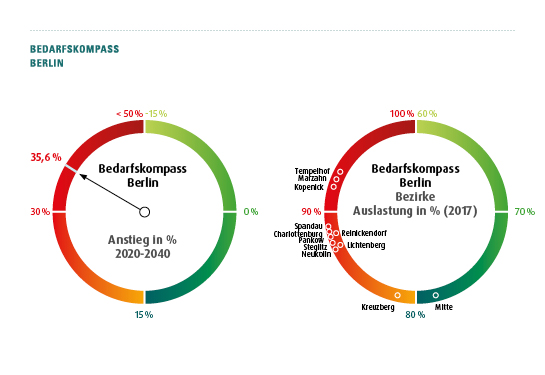

Aus der Analyse zahlreicher Daten wie die tatsächliche Auslastung verfügbarer Pflegeplätze, der Anteil an Mehrbettzimmern, die Bevölkerungsentwicklung sowie der Kaufkraftindex ermittelt der Kompass den Bedarf an zusätzlichen Pflegeplätzen. Und das teilweise bis auf einzelne Stadtbezirke genau. „Am Stadtrand und in der Stadtmitte unterscheidet sich die Auslastung der Pflegeheime oft erheblich“, erläutert Markus Bienentreu, „ je nachdem wie alt die dort lebende Bevölkerung ist.“

Berlin wirkt jünger als es ist

Dies wird besonders deutlich am Beispiel von Berlin. Während es in den jüngeren Stadteilen wie Mitte, Kreuzberg, Prenzlauer Berg und Friedrichshain noch genügend Pflegeplätze gibt, sieht es in Tempelhof, Marzahn oder Köpenick ganz anders aus: Hier liegt die Auslastung der Pflegeheime schon jetzt bei über 90 Prozent.

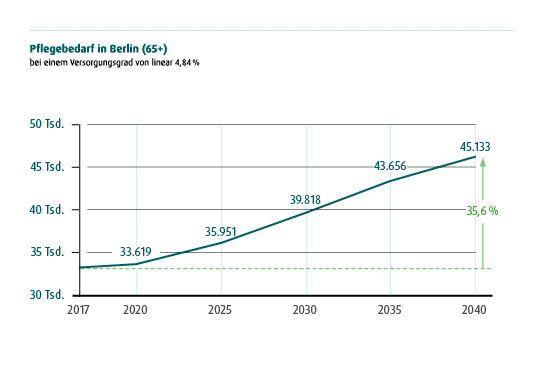

Auch insgesamt ist der durchschnittliche Hauptstadtbewohner mit knapp 43 Jahren eher älter. Vor allem die Zahl der über 80-Jährigen wird zwischen 2020 und 2040 erheblich steigen, laut Statistischem Bundesamt um rund 50 Prozent – bei den über 65-Jährigen sind es rund 35 Prozent. Die Prognose: Bei einem Versorgungsgrad von linear 4,84 Prozent braucht Berlin bis 2040 rund 11.510 zusätzliche Pflegeplätze.

Hamburg steht auf „Rot“

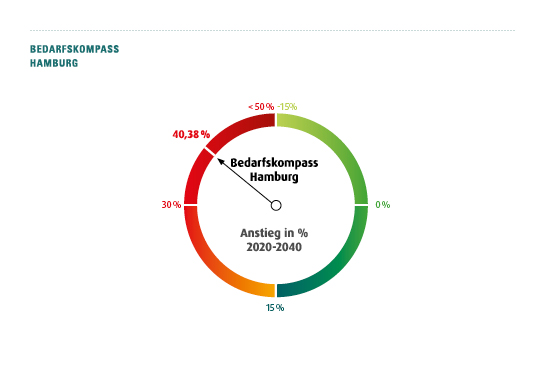

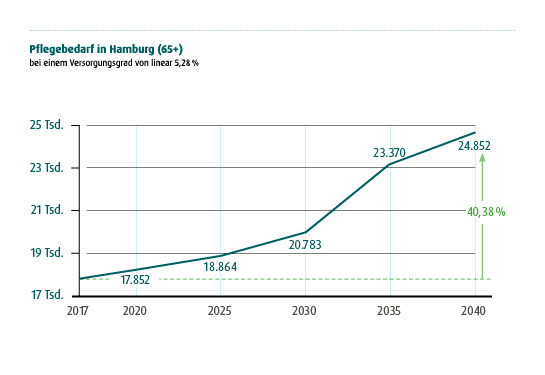

Der Generationenwechsel in der Hansestadt lässt zwar etwas länger auf sich warten, dafür hat er umso heftigere Auswirkungen. Vor allem ab 2030 nimmt der Anteil der älteren Bevölkerung dann schnell zu: Innerhalb von nur zehn Jahren wird die Zahl der über 65-Jährigen um etwa 20 Prozent steigen, wodurch der Stadtstaat Investitionen in mehr als 4.000 neue Pflegeplätze benötigt – die Renovierung veralteter Einrichtungen nicht einberechnet.

„Deutschlands Pflegeheime stoßen an ihre Grenzen und das ist leider keine neue Erkenntnis“, sagt TERRANUS Geschäftsführer Markus Bienentreu, „wir warnen seit Jahren, dass die Zahl der Pflegeplätze nicht linear zu der Zahl an stationär Pflegebedürftigen steigt. Es ist jetzt an der Zeit zu handeln.“ Fazit: Alle Verantwortlichen sollten angesichts dieser Prognose an einem Strang ziehen. Der neue TERRANUS Bedarfskompass dient hierzu als verlässliches Instrument für Politik, Pflegeheimbetreiber und Immobilieninvestoren.