Kompaktes Wissen für den strategischen Erfolg: Die Generation 65+ zeichnet ein völlig neues Bild des Alters und Alterns. Individueller, selbstbestimmter und aktiver als jede Generation zuvor, wollen die Babyboomer-Rentner ihren eigenen Lifestyle verwirklichen. Besonders wichtig für sie: hohe Lebensqualität, viele Aktivitäten, Gesundheitspflege und Gemeinschaft.

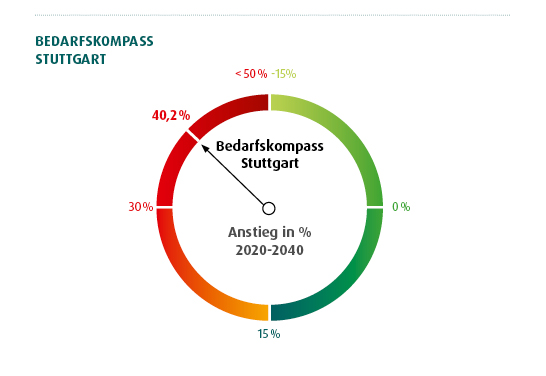

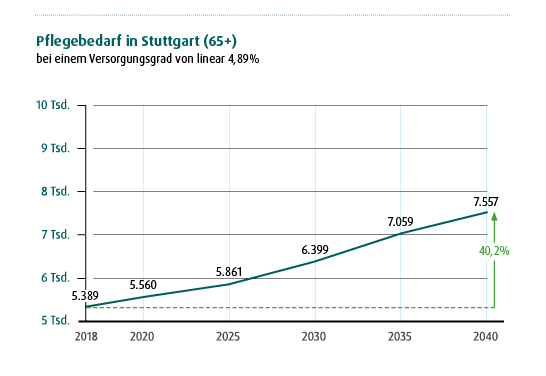

Aktuelle Zahlen belegen: Der demografische Wandel in Deutschland ist stark fortgeschritten. Prognosen des Statistischen Bundesamtes zufolge werden im Jahr 2030 rund 29 Prozent, 2060 sogar 34 Prozent der Bevölkerung 65 Jahre und älter sein. Das Besondere an dieser Altersgruppe: Sie ist individueller, selbstbestimmter, aktiver und fitter als vergleichbare Altersgruppen zuvor. Und diesen Lebensstil wollen die „neuen Alten“ auch in ihrer dritten Lebensphase so lange wie möglich beibehalten. Investoren, Wohnungswirtschaft und Betreiber tun gut daran, dieser Entwicklung mit kreativen und vielfältigen Angeboten zu begegnen. Die Herausforderung: Den individuellen Lebensentwürfen und Bedürfnissen der Generation 65+ gerecht werden und gleichzeitig den mit dem Eintritt der Babyboomer in das Rentenalter stark steigenden Bedarf an Servicewohnformen decken.

Obwohl sich die „neuen Alten“ in ihren individuellen Ansprüchen sehr unterscheiden, verbinden sie auch viele Gemeinsamkeiten. Das hört sich zunächst paradox an, ist es aber nicht. So haben sie alle den Wunsch nach Selbstbestimmung, ein starkes Gesundheitsbewusstsein und suchen Aktivität und Teilhabe am sozialen Leben, sprich: Lebensqualität. Diese beinhaltet physische und mentale Fitness genauso wie einen gesunden Lebensstil. Dementsprechend verändern sich auch die Ansprüche dieser Generation an ihren Wohnraum. Dieser sollte neben Barrierefreiheit viel Raum für individuelle Lebensentfaltung bieten und die Möglichkeit, potenzielle Einschränkungen möglichst lange zu kompensieren. Immer vorausgesetzt, Rente und Vermögen decken dies finanziell ab.

Luxusresidenz oder einfaches Wohnen

Einer Studie des empirica-Instituts zufolge verfügen viele Senioren über ausreichende Mittel, um eine altersgerechte Wohnung finanzieren zu können. Experten schätzen: Bei einer monatlichen Mietbelastung des verfügbaren Einkommens von 50 Prozent können rund acht Millionen ältere Menschen Mietkosten von 1.000 Euro, vier Millionen Senioren bis zu 2.000 Euro und etwa drei Millionen Ältere sogar 2.500 Euro im Monat stemmen. Auf diese Unterschiede sollten Wohnungswirtschaft, Investoren und Betreiber mit einem vielfältigen Servicewohnangebot reagieren.

Mit den Enkeln chatten

Die Corona-Pandemie hat eindrucksvoll gezeigt: Senioren in Servicewohnungen und Pflegeheimen profitieren in hohem Maße von digitalen Kommunikations- und Informationstechnologien. Computer, Handys und Tablets ermöglichen es ihnen, am sozialen Leben teilzuhaben. Servicewohnen ohne Internetzugang und digitale Technologien ist nicht mehr zeitgemäß. Für Betreiber von Servicewohnformen empfiehlt es sich, das Thema Digitalisierung künftig noch stärker in die Planung ihrer Projekte einzubeziehen.

Richtig kalkuliert

Für eine realistische Mietkalkulation zwischen Immobilienbesitzer und Betreiber zählen zahlreiche Parameter, die später auch über ein marktfähiges Angebot für Senioren entscheiden. Eine exakte Wettbewerbs-, Standort- und Potenzialanalyse bilden die Grundlage für die strategische Entscheidung, für welche Zielgruppe das jeweilige Servicewohnen entwickelt und gebaut werden soll und welche Miete verlangt werden kann. Denn die Rechnung geht nur auf, wenn die finale Miete für Bewohner zu Wohnqualität sowie potenziellem Serviceangebot passt und wettbewerbsfähig ist.

Die Themen im Überblick:

- Vor welche Herausforderungen stellen die neuen Ansprüche und Wünsche der Babyboomer-Rentner Wohnungswirtschaft, Investoren und Betreiber?

- Warum sind digitale Technologien beim Servicewohnen ein Muss?

- Warum braucht es unbedingt ein breit gefächertes Angebot an Servicewohnformen?

- Wie lässt sich die passende Miete oder Pacht zwischen Betreiber und Immobilienbesitzer kalkulieren?

Bestellen Sie jetzt den TERRANUS Pflege-Report 2021!